27 Gennaio 2021

La crisi di fiducia nel giornalismo, la richiesta di supplenza all’economia: i dati del Trust Barometer 2021

di Dino Amenduni

L’istituto di ricerca Edelman ha pubblicato l’aggiornamento per il 2021 del suo utilissimo Trust Barometer, un osservatorio internazionale sulle dinamiche che spiegano perché i mittenti tradizionali della comunicazione acquisiscono o perdono fiducia nei confronti dei propri interlocutori.

Il titolo dell’edizione di quest’anno del Barometro è piuttosto netto ed esplicativo: Declaring Information Bankruptcy.

La pandemia ha messo a dura prova (tra le altre cose) tutti i meccanismi di reperimento delle informazioni, e a detta dei rispondenti a questa inchiesta, il giornalismo non ha svolto il proprio ruolo nel migliore dei modi.

Poco obiettivo, con pregiudizi, di parte: il giornalismo secondo i suoi fruitori.

I risultati di questa tabella sono così netti da risultare impietosi, e il dato relativo all’Italia è ancora più inequivocabile.

La percezione generale è che il giornalismo tenda a enfatizzare inutilmente le informazioni che fornisce all’opinione pubblica (ed è immaginabile che questa caratteristica sia particolarmente sgradita agli occhi dei fruitori in una fase in cui c’è da coprire un’emergenza sanitaria come quella, epocale, che stiamo vivendo).

Inoltre il giornalismo è percepito come preconcetto, almeno nelle proprie basi di partenza. Basta scorrere le prime pagine di alcuni quotidiani italiani per comprendere come questa percezione abbia più di un fondamento.

Giovan Battista Vico, più di tre secoli fa, affermò che “La notizia è la costruzione politicamente mediata di un fatto”.

Avere un’agenda giornalistica vuol dire, inevitabilmente, organizzare le priorità informative in un certo modo e quindi l’idea dell’imparzialità assoluta nel campo delle notizie può apparire come una chimera e forse persino come la rinuncia all’assunzione di responsabilità da parte chi ha il diritto/dovere di informare. Questo dato, dunque, non è problematico di per sé, ma lo diventa se lo si incrocia con un’altra questione, la terza presente nella tabella: la perdita dell’oggettività.

Si può essere “di parte” e contemporaneamente non mistificare la realtà. Se l’essere partigiani però fa chiudere gli occhi su alcune questioni, anche la presa di posizione politica è considerata intollerabile.

La strana coppia della fiducia: gli esperti e le “persone qualsiasi” rappresentano gli ultimi baluardi.

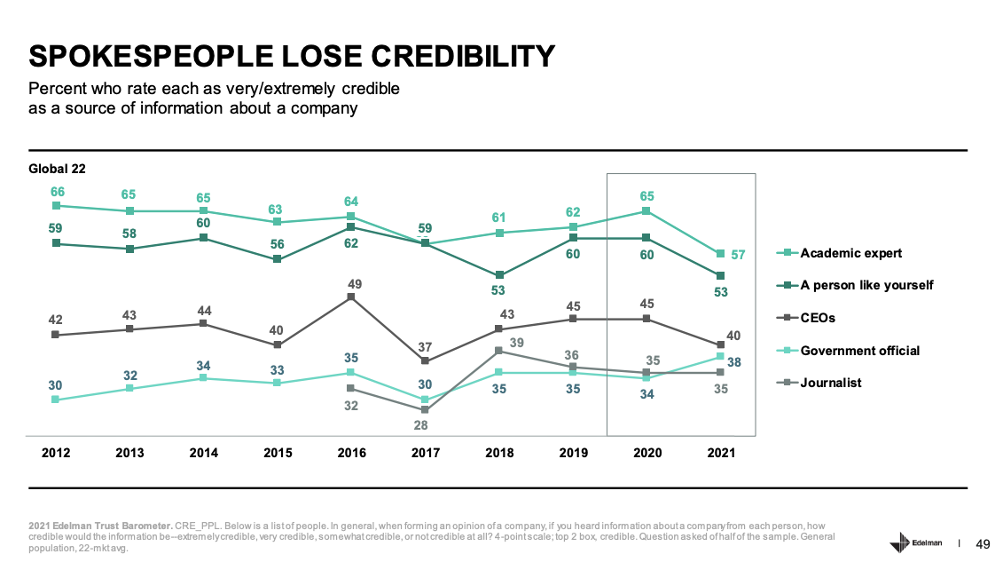

L’effetto sulla comunicazione d’impresa della perdita di autorevolezza di chi svolge il ruolo di giornalista è evidente: i portavoce/uffici stampa o comunque le persone incaricate di raccontare la vita delle aziende sono le figure meno credibili nel farlo.

Allo stesso tempo va evidenziata la tenuta, anche in termini di serie storica, di una coppia di mittenti che difficilmente potrebbero essere più lontani tra loro. Gli esperti, gli accademici, gli scienziati, le persone chiamate a esprimere la propria opinione in forza della loro competenza continuano a essere considerate affidabili dall’opinione pubblica, pur essendo a loro volta state colpite, negli ultimi dodici mesi, dalla “bancarotta informativa” di cui parla Edelman.

Poco sotto, in termini percentuali, ci sono le persone “like yourself”: le reti informali di relazioni, i contatti social, le chat di Whatsapp, la chiacchiera da bar. In questo caso non è la competenza a rappresentare un valore di per sé, ma il concetto “emotivo” di fiducia: sono l’affetto, la vicinanza, a rappresentare le leve di adesione e coinvolgimento.

Volendo provare a individuare un fil rouge tra la fiducia negli esperti e in quella nei confronti delle “persone qualunque”, si potrebbe ipotizzare che il tratto distintivo sia la percezione di indipendenza rispetto all’oggetto delle conversazioni: così come si suppone che gli accademici prendano posizione sulla base di ciò che sanno (e niente più), si suppone che il parere dei nostri amici su questioni di carattere generale sia mosso dalle proprie convinzioni e non da un qualche tornaconto di natura personale ed economica.

Se questo fosse il driver della fiducia nel 2021, dovremmo dunque desumere che tutte le figure percepite come embedded, cioè che ne fanno parte o ne sono inserite, nella politica o nel mondo dell’impresa, perdono quasi fisiologicamente il loro potere di influenza per il semplice fatto di far parte di un’organizzazione. Questo spiegherebbe il ricorso crescente, ad esempio, a strategie di influencer marketing.

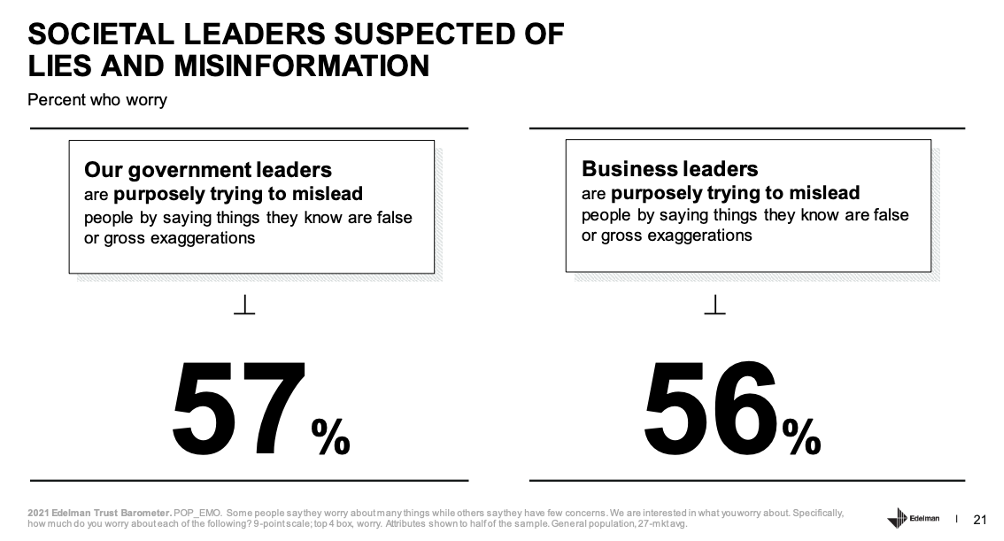

I grandi mentono (secondo i cittadini).

La bancarotta della fiducia non riguarda solo i media ma anche tutte le principali figure apicali all’interno del tessuto sociale ed economico. La percezione che i membri governativi e il mondo dell’impresa “giochi” a immettere notizie false, pretestuose o ingigantendo i fenomeni è sostanzialmente speculare.

Questo dovrebbe far riflettere su come, negli ultimi anni, è stata trattata la questione delle cosiddette fake news. Dalla cima della scala gerarchica si è additato “il popolo” (soprattutto quello “della Rete”) di produrre notizie false o di credere alle bufale senza capacità critica.

Ammesso che sia vero – e andrebbe dimostrato – bisognerebbe anche iniziare a domandarsi se davvero le macchine della disinformazione risiedano solo in angusti scantinati di qualche periferia o se in realtà è proprio il nocciolo della classe dirigente a essere, più o meno consapevolmente, motore dei principali meccanismi di disinformazione.

A tal proposito: il Washington Post ha rilevato che la quantità di contenuti su Twitter che potevano essere etichettati come ‘disinformazione’ è calato del 73% nella settimana successiva al ban di Donald Trump e di esponenti politici a lui vicini.

Non è, dunque, solo una questione relativa alle policy delle piattaforme digitali, ma è legato alle responsabilità di chi le alimenta, soprattutto se in posizione gerarchica tale da poter essere ascoltato da grandi quantità di persone.

L’ex presidente degli Stati Uniti, nel caso specifico, ha deciso di interpretare il ruolo di inquinatore dell’ecosistema piuttosto che di sanificatore.

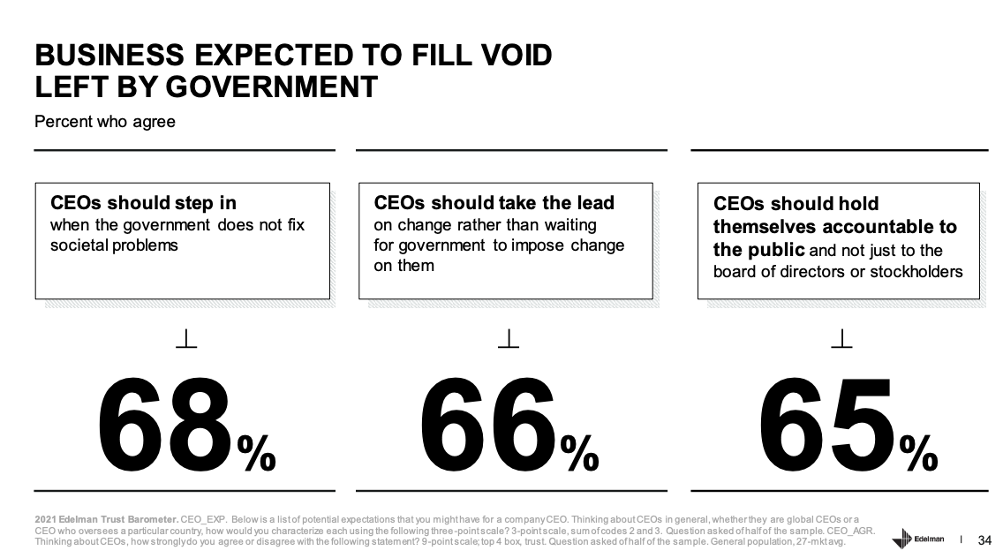

Il mondo dell’impresa deve “fare attivismo”.

Sebbene, come visto nella tabella precedente, esista un comune “disincanto” (per usare un eufemismo) nei confronti delle parole dei politici e delle figure apicali nel campo del business, non si attenua la portata della più grande innovazione degli ultimi anni, in termini di aspettative dei clienti/consumatori nei confronti delle aziende: la richiesta di brand activism, di prendere posizioni politiche e addirittura di colmare i vuoti di azione e di soluzione in cui la politica talvolta incespica.

Due persone su tre si aspettano che l’impresa risolva i problemi che le istituzioni non riescono ad affrontare, che non aspetti processi di riforma ma che se li auto-imponga se necessario, ma soprattutto che il concetto di stakeholder, di portatore di interesse del mondo economico, vada aggiornato tenendo conto anche dell’opinione pubblica più estesa.

Per tanti anni, soprattutto in Italia, è passata l’idea per cui prendere posizioni etiche, valoriali, in altre parole politiche rappresentasse un pericolo per la reputazione di un brand e più in generale per i propri affari. Ed è una posizione che è ancora difficile scalfire.

Questi dati dimostrano, però, che il tempo del “tanto peggio tanto meglio” è finito, e che bisogna iniziare a maneggiare concetti come Brand Purpose, Responsabilità Sociale d’impresa, declinazione di tutti questi concetti sul territorio che ospita le aziende.

La sfida è enorme. E non ci si può più sottrarre.